물류의 핵, 견인차와 피견인차 ②트레일러 시장

안전운임 2022년 일몰, 트레일러 판매 악영향

컨·섀시 21.2% 감소 등 비적재함형 17.2%↓

벌크 트레일러 선방에도 적재함형 10.6%↓

화물차주 “표준운임 도입돼도 운임 큰 기대 없다”

지난해 트레일러의 주력 차종인 ‘컨테이너 섀시’ 트레일러의 판매 급감이 전체 트레일러 시장을 위축시켰다.

지난해 트레일러(화물수송용 피견인차) 시장은 2022년 말 부로 일몰된 안전운임제의 여파로 매우 부진한 한 해를 보낸 것으로 나타났다. 안전운임제는 수출입 컨테이너 품목 및 시멘트 품목에 한해 화물운수 종사자에게 보장한 최소한의 운임 제도다.

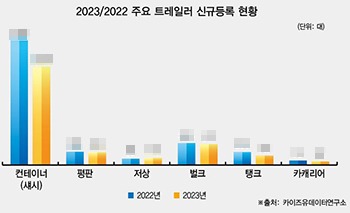

국토교통부의 상용차 등록 데이터를 가공, 본지에 독점 제공하고 있는 카이즈유데이터연구소 통계에 따르면, 지난해 트레일러 판매량(신규등록 기준)은 총 2,606대로 전년 3,090대 대비 15.7% 감소한 것으로 나타났다. 특히 트레일러의 주력 차종인 컨테이너 섀시 트레일러(이하 컨 섀시) 판매 급감이 전체 트레일러 시장을 위축시켰다.

지난해 중대형 카고 트럭 시장이 경기 침체와 물동량 감소, 높은 할부금리 및 건설경기 악화로 전반적으로 부진했던 만큼, 트레일러 시장 역시 그 영향에서 자유롭지 못했다.

안전운임제 시행으로 일정 수준의 운임을 보장받을 수 있었던 화물차주들이 제도 종료 이후 신차 구매를 미루면서 전체 트레일러 수요가 위축된 것으로 분석된다. 여기에 물동량 감소와 경기 불확실성 지속 등 대내외 악재까지 겹치며 시장 침체를 부추겼다.

운임 하락 영향? 컨·섀시 등 비적재함형 17%↓

평평한 형태의 컨·섀시, 평판, 저상 등이 포함된 ‘비적재함형’ 트레일러는 지난해 총 1,958대 판매되며, 전년(2,365대) 대비 17.2% 줄었다.

구체적으로 컨·섀시는 지난해 1,550대 판매되며, 전년(1,967대) 대비 21.2%나 줄었다. 전체 트레일러 시장 내에서의 점유율 역시 2022년 63.7%에서 지난해는 59.4%로 4.3%p 줄었다. 이 같은 결과는 지난해 수출입 물동량이 어느 정도 확보됐음에도 불구하고, 안전운임제 종료 이후 화물차주들을 중심으로 트랙터 구입은 물론 트레일러의 대차 및 신규 구매를 미루는 경향이 늘어난 데 따른 것으로 분석된다.

이에 반해 평판 트레일러는 지난해 전년 대비 3.3%가량 소폭 감소했고, 중량물 운송 목적으로 제작되는 저상 트레일러는 14.1% 늘었다. 건설 경기 악화로 레미콘이나 철강재 물동량이 줄어든 여파가 있었지만, 풍력발전 자재 등 프로젝트성 화물 운송 수요가 일정 부분 버팀목 역할을 했기 때문이다.

벌크 트레일러 등 적재함형도 11%↓

적재함형 트레일러 역시 화물용 트레일러의 전체 하락 추세를 따랐다. 지난해 판매된 벌크, 탱크, 카캐리어 등의 적재함형 트레일러는 총 648대다. 전년 725대에서 10.6% 줄었다. 시멘트 운송 수요와 연계된 벌크 트레일러가 안전운임제 일몰에도 불구하고 비교적 선방했음에도 불구하고, 화학·에너지 업종의 물류와 밀접한 탱크 트레일러를 포함한 카캐리어, 윙바디, 덤프 등 여타 적재함형 품목의 부진을 만회하진 못했다.

구체적으로 벌크 트레일러는 지난해 총 327대로 전체 트레일러 중 12.5%의 점유율을 보였다. 전년(345대) 비해 감소폭은 5.2%에 그쳤다. 이에 반해 탱크 트레일러는 147대로 전년 대비 60대가량 줄었다. 석유화학 경기가 악화일로를 걸으며 시장 위축을 피하지 못하며 전년 대비 27.6% 감소한 것이다.

이밖에 카캐리어 18.6%, 윙바디 38.7%, 덤프 트레일러 42.9%씩 줄었다. 이들 품목은 제조업, 건설업 경기와 직결되는 만큼 산업 경기 둔화에 민감하게 반응했다.

표준운임제 도입 지연, 트레일러 시장에 어떤 영향?

국토교통부는 올해 상반기 내로 안전운임제의 후속 조치인 표준운임제 도입을 추진 중이다. 법 개정 전까지의 공백을 메우기 위해 표준운임위원회 논의를 거쳐 올해 상반기 중 표준운임 가이드라인을 공표한다는 계획이다. 안전운임제 일몰 후 1년 반 동안 표준운임제의 구체적인 내용과 시행 시기는 확정되지 않은 상태다.

이에 따라 올해 트레일러 시장의 향방도 유동적이다. 표준운임제가 도입되더라도 안전운임제 수준의 강력한 실행력이 담보되기는 어렵기 때문이다. 여기에 타 품목의 운송 단가 인상을 요구하는 화물연대와 비용 부담을 우려하는 화주 간 이견이 여전히 첨예하다.

인천의 한 트랙터 화물차주는 “안전운임제 당시 사무실(운송사)과의 진통은 있었지만, 어느 정도 운임과 월 매출액이 보장되어 수입이 늘긴 했었다.”고 말했다. 이어 “이를 표준운임제로 바꾸겠다는 것은 무언가(기준 운임 등) 부정적으로 손을 본다는 말로 들리기 때문에, 현재로서는 표준운임제가 도입되더라도 운임 상승에 대한 기대감이 전혀 없다”고 덧붙였다.

그는 또 “현재 화물차주들이 원하는 건 컨테이너와 시멘트 외 품목까지 운임 보장 대상이 확대되는 것”이라며, ”정부가 이를 받아들이지 않으면 표준운임제 역시 유명무실해질 것“이라고 지적했다.

다만 수출입 물동량 회복과 적재함형 트레일러 수요 개선 등 긍정적인 요인도 제기된다. 대내외 경기가 하반기부터 점진적으로 개선될 것이란 전망이 지배적이다.

※ 상세한 통계와 그래프는 상용차매거진 124호(6-7월호)에서 확인하실 수 있습니다

저작권자 © 상용차신문 무단전재 및 재배포 금지

정하용 기자 jung.hy@cvinfo.com

출처-상용차신문